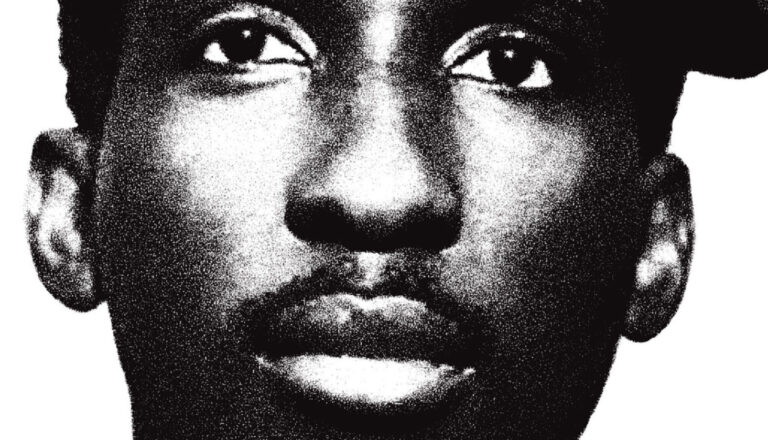

Procès de l’assassinat de Thomas Sankara : « On a tué le rêve de tout un continent. »

Chantal Baoutelman

Cela faisait trente-quatre ans que les Burkinabés attendaient cela. Le procès de l’assassinat de l’ancien président Thomas Sankara s’est ouvert le lundi 11 octobre à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Un événement suivi de près par la diaspora en France.

« C’est très important ce qui se passe. On attend ce procès depuis si longtemps ! », se réjouit Stéphanie Bationo, 27 ans. « Depuis 1987, on nous ment. J’attends que justice soit rendue », s’emporte Arnaud, né pendant la période de couvre-feu qui a suivi la prise de pouvoir de Thomas Sankara en 1983. « Il a été tué lorsqu’il avait mon âge ! », soupire l’ingénieur dans l’énergie de 37 ans.

Le procès de l’assassinat de l’ancien président burkinabé Thomas Sankara s’est ouvert le lundi 11 octobre à Ouagadougou. Thomas Sankara a été assassiné avec douze de ses camarades par un commando le 15 octobre 1987 en pleine réunion de son parti, le Conseil national de la révolution (CNR).

Trente-quatre ans après, la machine de la justice est enfin lancée. Si Thomas Sankara est une légende, les accusés viennent également de la scène publique. Au premier rang figure Blaise Compaoré, 70 ans, l’ancien ami de Thomas Sankara, devenu président du Burkina Faso après le putsch de 1987. On retrouve également parmi les accusés des membres de l’ancienne garde présidentielle de Blaise Campaoré : Hyacinthe Kafando, le chef du commando, toujours en fuite, et Gilbert Diendéré, 61 ans, ancien chef des armées, qui a déjà écopé de vingt ans de prison pour tentative de coup d’État en 2015. Au total, 14 personnes poursuivies pour « complicité d’assassinats », « recel de cadavres » et « attentat à la sûreté de l’État ».

La soif de justice et la quête de vérité sont immenses. Le pays divisé depuis plus de trente ans entre les pro-Sankara et ses adversaires joue sa réconciliation. Mais, à peine le procès commencé, il a été reporté au 25 octobre afin de permettre aux avocats de la défense d’étudier le dossier de 20 000 pages, qu’ils disent avoir reçu il y a « moins d’un mois ».

« C’est nous prendre pour des cons ! », s’indigne Stéphanie Bationo. Celle qui a cofondé le Balai citoyen France, la version française du mouvement populaire burkinabé d’octobre 2014 ayant contribué à déloger Blaise Compaoré du pouvoir, après vingt-sept ans de règne sans partage, est pessimiste quant à l’issue du procès : « Il y a trop d’enjeux politiques. Je doute qu’on connaisse un jour la vérité. »

Pour Arnaud, Blaise Compaoré, exilé en Côte-d’Ivoire où il a acquis la nationalité, doit se présenter à la barre et « dire ce qui s’est réellement passé ». « En mémoire de ceux qui se sont battus pour la liberté », argumente Stéphanie. L’un comme l’autre n’ont pas connu le « Che Guevara africain », pourtant tous deux le considèrent comme un héros national.

« En quatre ans, la révolution sankariste est arrivée dans les parties les plus reculées du pays, là où en trente ans la pseudo-démocratie de Compaoré n’a même pas permis à ces habitants de connaître la devise du Burkina Faso : Unité-Progrès-Justice », juge sévèrement Arnaud. Même regret également du côté de Stéphanie pour qui le deuil semble impossible : « Sankara représentait l’espoir… On a tué le rêve de tout un continent. »

Reste que ce procès, une première, permet d’avancer ; c’est un souffle nouveau pour le pays. « Il y a une réelle évolution entre l’interdiction de prononcer le nom de Thomas Sankara et le procès. J’espère que la prochaine étape sera le procès de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo, en 1998, alors qu’il enquêtait sur le meurtre de David Ouédraogo, chauffeur du frère du président, François Compaoré, et torturé à mort par des membres de la garde présidentielle », conclut la militante du Balai citoyen, Stéphanie.

À voir aussi

Cosmétique beurre de karité made in Burkina

À Ouagadougou, le laboratoire Odiss Cosmétiques redonne vie aux peaux abîmées grâce à des ingrédients naturels 100 % locaux : beurre de karité, huile de neem, huile de baobab… Fondée par Denise Odette Konseiga, ancienne auxiliaire en pharmacie, cette entreprise made in Burkina s’impose comme une référence de la cosmétique réparatrice et responsable, dans un marché longtemps dominé par l’importation. 300 femmes mobilisées en coopératives, des gammes certifiées bio, une présence à l’international : Odiss mise sur le savoir-faire local et l’autonomisa Journaliste : Sonia KOCTY

Les start-up africaines préparent l’après-aide au développement

Cette année, le recul de l’aide américaine pèse sur l’environnement du financement des start-up africaines, une préoccupation qui ne les a pas détournées du salon VivaTech 2025, où étaient présents plusieurs pavillons nationaux du continent.

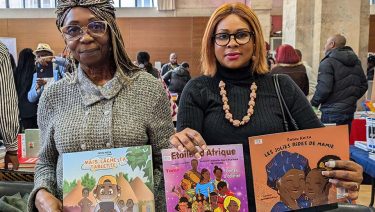

La littérature jeunesse africaine relie les enfants à leurs racines

Autrefois importés depuis l’Europe, les livres jeunesse intéressent de plus en plus les maisons d’édition africaines, qui ont à cœur de proposer des histoires ancrées dans la réalité des enfants. Mais malgré cet essor, les difficultés persistent.

Entretien avec Trésor Ebamu Fankana, analyste politique

En République Démocratique du Congo, la transplantation d’organes reste largement non encadrée et très peu pratiquée. L’analyste politique et expert de la lutte contre la traite des personnes Trésor Ebamu Fankana appelle à un débat public et à une réforme juridique pour encadrer le don, le prélèvement et la transplantation d’organes. Dans cet entretien, il revient sur son livre Il faut qu’on en parle et alerte sur les risques liés à l’absence de cadre légal dans un contexte marqué par l’insécurité, la pauvreté et des vides juridiques. Journaliste : Alexandra Vépierre