L’Agence Universitaire de la Francophonie ouvre une nouvelle ère

Laurence Soustras

L’arrivée du premier recteur africain de l’organisation a marqué un tournant décisif pour l’Agence Universitaire de la Francophonie qui veut rapprocher les universités francophones du monde de l’économie et de l’innovation.

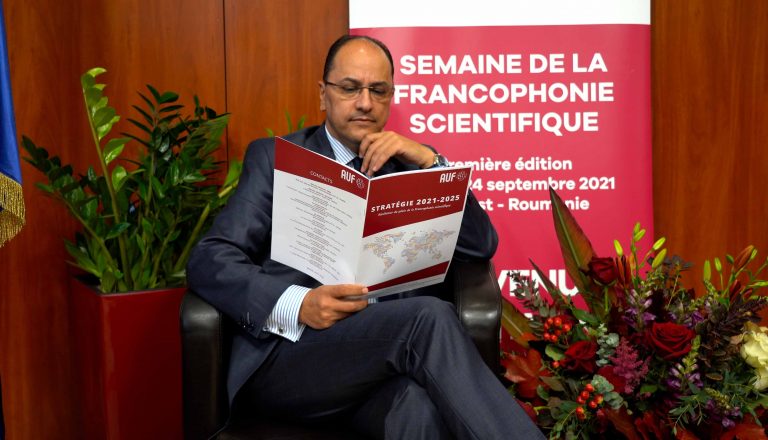

À soixante ans, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) s’offre une nouvelle jeunesse. Sous l’égide de son recteur, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la Tunisie, le professeur Slim Khalbous, l’organisation des universités francophones est en train de poser les bases d’un nouveau concept fédérateur pour son millier d’institutions membres : la francophonie scientifique. La notion s’inscrit naturellement dans l’A.D.N. de l’institution : « parmi les 1 000 membres de l’AUF, explique Slim Khalbous dans une interview accordée à Africa-on-air, on a deux catégories d’universités. Il y a les universités dans les pays francophones. Nous les accompagnons dans toutes les réformes structurelles, parce que nous sommes également des partenaires des pays d’accueil pour les politiques éducatives et universitaires. Et puis, de l’autre côté, il y a les pays non francophones qui sont également membres de notre organisation. Et là, c’est plutôt pour les accompagner, mais aussi les convaincre de développer des diplômes, des programmes de coopération, de la mobilité avec l’espace scientifique francophone. Donc, nous avons ces deux casquettes qui sont complémentaires, mais nous travaillons dans l’espace scientifique francophone. »

Consultation mondiale

L’Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française (AUPELF), comme elle s’est appelée à ses débuts, est née en 1961, deux ans après que Jean-Marc Léger, journaliste canadien au Devoir et André Bachand, directeur des relations extérieures à l’université de Montréal, ont évoqué l’idée d’une organisation internationale pour les universités francophones. L’idée a bien traversé les décennies, mais elle nécessite une adaptation constante aux mutations sociales, technologiques et universitaires. D’où le questionnaire mondial lancé par l’AUF pendant plusieurs mois pour définir les aspirations et les besoins d’aujourd’hui : « Nous avons interrogé beaucoup d’étudiants, les enseignants, les dirigeants universitaires, des recteurs, des doyens, des présidents d’université. Nous avons interrogé les politiques qui font l’éducation, des ministres de l’Éducation, de l’Enseignement, des députés. Et puis beaucoup aussi la société civile pour travailler sur l’ouverture de l’université, sur l’environnement, des associations savantes, des associations, des agences d’accréditation. Toutes les organisations qui tournent autour du système éducatif universitaire. Et ça a donné quelque chose d’extraordinaire. Quinze mille réponses venant de plus de 75 pays et donc une richesse des données incroyable », s’enthousiasme Slim Khalbous. Le résultat est un Livre blanc publié par l’AUF et en libre consultation.

Le document inspire les cinq axes sur lesquels va dorénavant travailler l’institution : l’internationalisation des universités, le réseautage, le partenariat, l’employabilité et l’entrepreneuriat. « C’est ressorti comme un grand défi de la plupart des pays du Sud aujourd’hui, constate Slim Khalbous. Parce que pendant des années nous avons rêvé d’avoir plus de compétences. On a rêvé d’avoir plus de jeunes à l’université. Et finalement, l’Afrique, par exemple, a fait des efforts énormes pendant 15-20 ans pour avoir beaucoup plus de jeunes à l’université. Le paradoxe, c’est qu’au bout de ces années d’efforts, on se retrouve avec un taux de chômage de diplômés encore plus élevé, parce qu’on n’a pas su gérer la massification, parce que la qualité n’a pas forcément suivi la quantité. »

Recherche appliquée

C’est dire que l’employabilité des diplômés, la transformation numérique, la gouvernance, la recherche appliquée qui apporte des solutions concrètes au développement des pays du Sud et la dimension économique sous-exploitée des universités étaient au cœur des débats lors des assemblées générales de l’AUF qui se sont tenues à Bucarest fin septembre. Slim Khalbous y a annoncé son plan de centres d’employabilité francophones, 70 dans le monde dont une quarantaine en Afrique, destiné à améliorer les compétences des futurs entrepreneurs et réduire le taux d’échec des startups. La présentation du Livre blanc a dominé la conférence d’une trentaine de ministres francophones de l’Enseignement supérieur, tous engagés pour un Manifeste de la francophonie scientifique. Il devrait être versé comme contribution des ministres aux documents qui seront remis aux chefs d’État lors du prochain Sommet de la Francophonie à Djerba. Ces derniers en tireront-ils bien tous les enseignements ? La question peut se poser. L’ancien directeur d’HEC de Carthage Slim Khalbous se souvient que dans ses responsabilités antérieures « ce qui était le plus intéressant, c’était la différence de vision entre les décideurs et les jeunes. L’avantage d’avoir été un enseignant pendant plusieurs années, d’avoir vécu de près avec les jeunes, c’est d’avoir cette vision avec les yeux des jeunes et toutes les réformes qu’on propose, tous les changements qu’on propose doivent converger vers l’étudiant comme pivot du système, ce qui n’est pas forcément le cas ». Les étudiants africains sont en tout cas très demandeurs de cette nouvelle donne. Jean-Crespin Cubahiro, étudiant du Burundi né après le génocide du Rwanda dans un camp de réfugiés en Tanzanie, est bien le symbole d’une nouvelle génération de ces battants de l’éducation supérieure. Second d’une famille de six enfants, il a appris l’anglais pendant deux ans pour bénéficier d’une bourse offerte par une institution financière et partir étudier le génie industriel à l’université américaine de Beyrouth. Il est en Europe pour la première fois après avoir gagné le concours « 60 minutes pour convaincre », organisé par l’AUF, avec son projet de génération de biogaz à partir de bouses de vaches pour éclairer les communautés dépourvues d’électricité. Mais à Beyrouth, plongée dans le noir en raison d’une grave crise économique et énergétique, il étudie à la lumière des groupes électrogènes fournis par l’université. « Après tout ce que j’ai vu, dit-il, je m’adapte à tout. »

La francophonie scientifique : décidément un concept d’innovation et de résilience à suivre.

AUF Bucarest : une semaine de débats sur la francophonie scientifique à Bucarest en septembre 2021

Slim Khalbous, recteur de l’AUF : « Les cinq axes sur lesquels l’AUF va travailler prioritairement entre 2021 et 2025 sont les axes qui sont les plus cités dans la consultation mondiale, donc qui figurent dans le Livre blanc : l’internationalisation des universités, le réseautage, le partenariat, l’employabilité et l’entrepreneuriat. »

Jean-Crespin Cubahiro, étudiant en génie industriel : « J’ai pensé à quelque chose. Imaginez produire des biogaz en partant des restes des aliments et de la bouse de vache. »

À voir aussi

Entretien avec Ikechukwu Anoke, dirigeant et co-fondateur de Zuri health

Un médecin pour 10 000 habitants, 65 % des utilisateurs de téléphones sans accès à internet : ZuriHealth répond à l'urgence sanitaire en Afrique avec des solutions innovantes et inclusives. Dans cet entretien, le PDG Ikechukwu Anoke présente cette plateforme d’hôpital virtuel accessible à tous, via SMS ou smartphone, qui rend les soins abordables, même à moins de 10 centimes par jour. Née d’une histoire personnelle, ZuriHealth est aujourd’hui active dans 9 pays et vise une présence dans les 55 États africains d’ici 3 ans.

Cosmétique beurre de karité made in Burkina

À Ouagadougou, le laboratoire Odiss Cosmétiques redonne vie aux peaux abîmées grâce à des ingrédients naturels 100 % locaux : beurre de karité, huile de neem, huile de baobab… Fondée par Denise Odette Konseiga, ancienne auxiliaire en pharmacie, cette entreprise made in Burkina s’impose comme une référence de la cosmétique réparatrice et responsable, dans un marché longtemps dominé par l’importation. 300 femmes mobilisées en coopératives, des gammes certifiées bio, une présence à l’international : Odiss mise sur le savoir-faire local et l’autonomisa Journaliste : Sonia KOCTY

Les start-up africaines préparent l’après-aide au développement

Cette année, le recul de l’aide américaine pèse sur l’environnement du financement des start-up africaines, une préoccupation qui ne les a pas détournées du salon VivaTech 2025, où étaient présents plusieurs pavillons nationaux du continent.

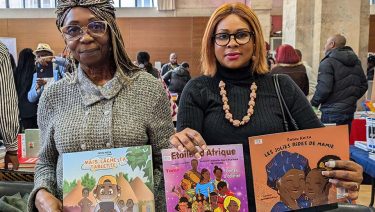

La littérature jeunesse africaine relie les enfants à leurs racines

Autrefois importés depuis l’Europe, les livres jeunesse intéressent de plus en plus les maisons d’édition africaines, qui ont à cœur de proposer des histoires ancrées dans la réalité des enfants. Mais malgré cet essor, les difficultés persistent.