Pointe-Noire : la flambée des prix affole les ménagères

Entrée principale du Marché Faubourg dans le 5ème arrondissement de Pointe-Noire | Jean David MIHAMLE

Jean David MIHAMLE

L’année 2021 aura été exceptionnelle pour les matières premières qui ont enregistré leur plus belle progression en dix ans. Un gain pour les économies africaines productrices, mais aussi le revers de la médaille pour les ménages : la hausse des prix rend tout plus cher, de l’alimentation au chauffage en passant par le prix de l’essence. Exemple au Congo, où le panier de la ménagère s’allège au fil des mois à cause d’une inflation galopante.

Les principaux marchés de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, continuent de grouiller de monde en ce mois de janvier 2022, comme s’ils narguaient encore la COVID-19. Pourtant, à y voir de plus près, la maladie la plus redoutée du moment frappe tout aussi bien les commerçants que les consommateurs. Et si les ménagères ont perdu le sourire, c’est surtout du fait de l’allègement constant de leur panier, en raison d’une inflation galopante. Du riz aux huiles végétales, en passant par la farine, le lait, le poisson ou la viande, les prix ont grimpé en moyenne de 50 % en un an.

« C’est terrible ce que nous vivons depuis un an, je n’arrive plus à nourrir ma famille avec 5 000 francs CFA (près de 10 USD, NDLR) pour deux jours comme d’habitude, se lamente Alice Mabiala. C’est dur. Nous en sommes désormais réduits à un repas par jour… »

On peut en effet observer que depuis un an les prix se sont progressivement envolés.

Le cas des huiles végétales illustre bien cette situation : en un an, le litre et demi d’huile de palme raffinée importée d’Indonésie a presque doublé, passant de 1 000 francs CFA (près de 2 USD) à 1 800 francs CFA (environ 3,5 USD) aujourd’hui.

Le sac de 25 kg de riz importé d’Asie coûte en moyenne 11 000 francs CFA (20 USD), contre 10 000 francs CFA (un peu plus de 18 USD) un an plus tôt. La hausse des prix est aussi observable sur d’autres produits de première nécessité comme le lait, le beurre, la farine de blé, la pomme de terre, etc.

De ce fait, le public, en particulier les ménagères, pointe un doigt accusateur sur les importateurs.

« Nous répercutons simplement l’augmentation des prix à l’importation sur nos clients au Congo », se justifie Harold F. des établissements Fobert, un grand importateur de produits alimentaires comme entre autres la volaille, les viandes de bœuf et de porc.

Au Congo, la situation est d’autant plus particulière que le pays importe pratiquement tout ce dont il a besoin pour nourrir la population. Du riz aux huiles végétales en passant par la volaille, le poisson (la production locale étant insuffisante), la viande, le lait, le beurre… tout est acheté à l’extérieur.

Des contrôleurs dépassés

Aussi les contrôleurs des prix, déployés sur différents marchés de Pointe-Noire, semblent impuissants face à la valse des prix et par conséquent au renchérissement de la vie.

« Nous sommes là pour faire respecter la concurrence par le respect des prix, souligne ce contrôleur des prix qui a préféré garder l’anonymat. C’est dommage que tout vienne de l’extérieur, nous sommes contraints d’accepter une hausse modérée des prix homologués du fait des variations des prix à l’importation ces derniers mois, en tout cas depuis que la COVID-19 sévit dans le monde. Mais nous veillons au strict respect des prix. »

En fait, depuis le 1er juin 1994, une loi fixe les prix maximaux des produits de première nécessité dans chaque localité du Congo. Les commerçants peuvent du reste répercuter les coûts du transport et d’entreposage, tant que ça concerne les villes de l’intérieur du pays. « La seule mesure que pourrait prendre le gouvernement est la diminution de la TVA sur les produits de consommation courante », fait remarquer pour sa part Paul, un fiscaliste basé à Pointe-Noire. Ce serait alors comme une subvention à même de garantir le pouvoir d’achat, comme on peut le constater pour le gaz notamment.

« Dans l’immédiat, le gouvernement a le devoir de prendre des mesures fortes comme la baisse des impôts, la TVA par exemple et les droits de douane, fulmine Jean-Claude Mabiala, le président de l’Association de défense des droits des consommateurs du Congo. En 2012, dans des conditions similaires, le conseil des ministres l’avait fait, insiste-t-il.

À long terme, les Congolais devront aussi produire ce qu’ils consomment, car lorsque vous importez tout ce que vous consommez, vous êtes esclaves. »

Dans un pays comme le Mali, le gouvernement a interdit l’exportation des céréales pour se prémunir de la flambée des prix. Au Cameroun voisin, lui aussi victime de la flambée des prix de produits de première nécessité, le gouvernement a interdit temporairement l’exportation des huiles végétales et des céréales produites localement. Les autorités expliquent qu’il est question de se prémunir de l’inflation et de préserver le pouvoir d’achat de la population. Difficile de jouer sur ce levier au Congo, du fait de la grande dépendance des importations des produits de première nécessité.

Dans l’immédiat, beaucoup de petits commerçants essaient de s’arranger. Ils ont conservé les mêmes prix, mais ont diminué la quantité du produit vendu. On peut le constater avec le « kwanga », cette pâte de manioc très prisée au Congo, la baguette de pain ou encore les beignets de farine de blé. Une occasion sans doute pour les Congolais de produire davantage ce qu’ils consomment et d’accélérer ainsi le concept d’import-substitution. Peut-être que, d’ici quelques années, les villages agricoles promus par les autorités renverseront la tendance.

En attendant, le prix de la bière n’a curieusement subi aucune augmentation. Les brasseurs organisent même des promotions pour encourager la consommation. Un procédé mal vu par les autorités qui ont interdit ces pratiques de vente.

Ollo Sib : « Cette hausse des prix pourrait conduire à davantage d’instabilité, plus de tensions sociales. »

INTERVIEW

Selon Ollo Sib, Chercheur principal au Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et centrale du Programme Alimentaire Mondial, une conjonction de facteurs défavorables aboutit à une inflation des prix qui pourrait avoir des répercussions sur l’équilibre de la sous-région.

Quelles sont les raisons de cette hausse des prix constatée en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ?

Les prix augmentent dans la région, principalement pour des facteurs à la fois endogènes et exogènes. D’une part, parce que le niveau de la production de la région a été extrêmement bas cette année. Les récoltes n’ont pas été du tout bonnes, et ce, principalement pour deux raisons. D’abord, la pluviométrie enregistrée est largement en dessous des normales et ensuite, des conflits ont entraîné des mouvements importants de population de paysans qui ont abandonné leurs champs et leurs récoltes. Aussi, la région est confrontée à cette insécurité grandissante qui perturbe les flux de produits agricoles, déréglant l’approvisionnement de plusieurs marchés, notamment ceux les plus reculés. D’autre part, la région ou certains pays de la région, notamment le Nigéria ou la Sierra Leone, connaissent une inflation importante. On constate des politiques mises en place ou des prises de décisions qui ne favorisent justement pas le rétablissement des marchés et donc qui encouragent la hausse des prix. Il s’agit notamment de tout ce qui est politique de contrôle des prix, comme ce qu’on a vu récemment aussi au Mali, dont le gouvernement a décidé de limiter ou d’interdire les exportations de céréales. Dans l’ensemble, la région est aussi confrontée à des niveaux de stocks extrêmement bas, que ce soit ceux détenus par les paysans ou par les pays eux-mêmes, qu’on appelle les stocks industriels, mais aussi les stocks détenus par les organisations régionales comme la CEDEAO, qui sont à un niveau bas et ne permettent pas de stabiliser le niveau des prix sur les marchés.

Cette évolution a-t-elle selon vous un impact sur la sécurité alimentaire?

Alors, on voit déjà l’impact en regardant le nombre de personnes qui ne pourront pas satisfaire leurs besoins alimentaires. Cette année, 38 millions de personnes dans la région d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ne pourront pas manger à leur faim, ne pourront pas satisfaire leurs besoins alimentaires dans les mois qui viennent. Ceci représente une hausse de 20 %, c’est plus de 20 % d’augmentation comparé à l’année dernière. On voit également qu’avec ce niveau élevé de hausse des prix il y a également une perte de pouvoir d’achat important qui affecte aussi des ménages les plus fragiles, notamment les éleveurs qui, très souvent, dépendent de la vente de leur bétail pour acheter des céréales nécessaires à leur consommation. Et cette hausse de prix, si elle continue, en se basant sur l’expérience des années précédentes, notamment en 2008, pourrait conduire à davantage d’instabilité et de tensions sociales dans les pays de la région.

À quoi faut-il s’attendre pour 2022 ? Est-ce que les contraintes logistiques qui ont marqué l’année dernière ne vont pas s’atténuer, avec un effet favorable sur les prix ?

D’une part, notre région dépend fortement des importations de céréales, notamment le riz et le blé, mais aussi des produits de base comme le sucre, et donc, tant que sur le marché international le niveau des prix de ces denrées sera élevé, cela se transmettra systématiquement à la réalité de la région. D’autre part, si l’on anticipe ou si l’on s’attend à une amélioration de la chaîne d’approvisionnement globale, les facteurs intrinsèques à la région vont continuer à prévaloir en 2022, notamment l’insécurité qui va continuer. Le faible niveau de la production enregistré en 2021 va continuer à ralentir l’approvisionnement de plusieurs marchés dans les zones reculées, et tous ces facteurs-là vont faire que le niveau des prix ne va pas substantiellement baisser dans cette région, même si les facteurs globaux commencent à s’améliorer.

Propos recueillis par la rédaction d’Africa on air

À voir aussi

Entretien avec Ikechukwu Anoke, dirigeant et co-fondateur de Zuri health

Un médecin pour 10 000 habitants, 65 % des utilisateurs de téléphones sans accès à internet : ZuriHealth répond à l'urgence sanitaire en Afrique avec des solutions innovantes et inclusives. Dans cet entretien, le PDG Ikechukwu Anoke présente cette plateforme d’hôpital virtuel accessible à tous, via SMS ou smartphone, qui rend les soins abordables, même à moins de 10 centimes par jour. Née d’une histoire personnelle, ZuriHealth est aujourd’hui active dans 9 pays et vise une présence dans les 55 États africains d’ici 3 ans.

Cosmétique beurre de karité made in Burkina

À Ouagadougou, le laboratoire Odiss Cosmétiques redonne vie aux peaux abîmées grâce à des ingrédients naturels 100 % locaux : beurre de karité, huile de neem, huile de baobab… Fondée par Denise Odette Konseiga, ancienne auxiliaire en pharmacie, cette entreprise made in Burkina s’impose comme une référence de la cosmétique réparatrice et responsable, dans un marché longtemps dominé par l’importation. 300 femmes mobilisées en coopératives, des gammes certifiées bio, une présence à l’international : Odiss mise sur le savoir-faire local et l’autonomisa Journaliste : Sonia KOCTY

Les start-up africaines préparent l’après-aide au développement

Cette année, le recul de l’aide américaine pèse sur l’environnement du financement des start-up africaines, une préoccupation qui ne les a pas détournées du salon VivaTech 2025, où étaient présents plusieurs pavillons nationaux du continent.

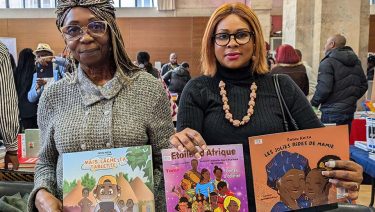

La littérature jeunesse africaine relie les enfants à leurs racines

Autrefois importés depuis l’Europe, les livres jeunesse intéressent de plus en plus les maisons d’édition africaines, qui ont à cœur de proposer des histoires ancrées dans la réalité des enfants. Mais malgré cet essor, les difficultés persistent.