Les zones économiques spéciales : un outil pour accompagner le développement de la logistique portuaire africaine

Hervé Deiss

Les zones économiques spéciales sont perçues comme un élément d’une nouvelle dynamique pour les ports africains, selon le dernier rapport de Okan Partners. Elles doivent néanmoins répondre à plusieurs critères.

Elles sont aujourd’hui 237 en Afrique, dont 61 au Kenya, 38 au Nigéria et 18 en Éthiopie : les zones économiques spéciales (ZES) – des territoires offrant des incitations fiscales et des procédures administratives simplifiées pour attirer les investisseurs étrangers – sont bien implantées sur le continent, et elles sont même « devenues des catalyseurs de l’industrialisation africaine », selon Amaury de Féligonde, consultant chez Okan Partners.

Nées dans les années 80

Les zones économiques spéciales connaissent un engouement depuis les années 80. Aujourd’hui, Okan Partners en dénombre 6 400 dans le monde. Si la Chine a donné le coup d’envoi, l’Afrique a emboîté le pas rapidement. La plus connue de ces ZES est celle de Tanger Med. Le port a créé, en arrière-plan des terminaux, des zones dont certaines ont une spécialité, à l’image de l’Automotive City qui est dédiée à la logistique automobile.

Dans un rapport publié à la fin de l’an dernier, Amaury de Féligonde note qu’en Afrique les ZES ont du mal à vraiment décoller. « Les projets de zones économiques spéciales n’ont eu de cesse de proliférer sans que toutes puissent afficher un bilan satisfaisant », indique-t-il. Au global, dans son rapport, Okan Partners dresse un constat mitigé sur ces ZES avec, du côté de la réussite, les cas de Tanger Med, au Maroc, et de Nkok, au Gabon. Du côté opposé, l’exemple de Kribi, au Cameroun, demeure un échec.

Dans son rapport, Okan Partners met en lumière les six éléments qu’il juge nécessaires pour la réussite de ces projets. Le premier d’entre eux à prendre en considération pour faire de ces ZES un succès est de trouver un emplacement adapté. Le choix de l’endroit d’implantation doit tenir compte de la présence d’un bassin de main-d’œuvre important, d’un marché de matières premières et d’un bassin de consommation des produits transformés à proximité. De plus, il est primordial de disposer d’infrastructures logistiques et énergétiques de qualité.

Le deuxième élément à prendre en considération concerne le cadre réglementaire et les secteurs qui seront visés par cette ZES. Ainsi, le gouvernement marocain et l’Office chérifien des phosphates (OCP) ont travaillé de pair afin de créer les conditions économiques pour l’installation d’usines asiatiques de transformation du phosphate.

Le troisième élément vise à avoir une approche orientée vers le client. « Il ne suffit pas de proposer des avantages fiscaux. Il faut aussi que les autorités locales créent les conditions logistiques avec des routes, des voies ferrées, un port, et les conditions énergétiques pour la production. Dès lors que la ZES subira des délestages électriques ou des coupures régulières, son résultat sera mitigé », indique le consultant d’Okan Partners.

Le quatrième point à prendre en compte dans la création d’une ZES est « d’éviter les éléphants blancs », à savoir d’éviter d’établir ces zones sans un véritable projet concret. Okan Partners propose de créer des conditions d’investissement de façon « pragmatique et par phases ». Il est nécessaire de phaser chaque projet, pour ne pas investir trop et trop vite. Ensuite, il faut que ces investissements s’inscrivent dans un schéma national et/ou régional appuyé par les autorités locales et nationales.

La mise en place de partenariats public-privé est aussi un facteur favorable notable.

« L’appel à l’État est un paramètre à prendre en considération, parce qu’il dispose de capital patient, cela, à la différence de certaines entreprises. »

Dernier élément pour réussir la mise en activité d’une ZES ; les initiateurs du projet doivent intégrer les dimensions éthiques et environnementales dans leur réflexion. De plus, le rapport d’Okan Partners incite à orienter les activités vers des opérateurs industriels œuvrant dans des secteurs durables.

Un catalyseur pour la logistique portuaire

« Dès lors que ces zones participeront à la transformation des matières premières locales, elles dynamiseront le commerce africain », prédit Jean-Marie Koffi, délégué général de l’Assemblée générale des ports d’Afrique de l’Ouest et du centre (AGPAOC). De quoi, selon lui, amener ces zones à créer une véritable dynamique dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine mise en service le 1er janvier 2021.

À voir aussi

Cosmétique beurre de karité made in Burkina

À Ouagadougou, le laboratoire Odiss Cosmétiques redonne vie aux peaux abîmées grâce à des ingrédients naturels 100 % locaux : beurre de karité, huile de neem, huile de baobab… Fondée par Denise Odette Konseiga, ancienne auxiliaire en pharmacie, cette entreprise made in Burkina s’impose comme une référence de la cosmétique réparatrice et responsable, dans un marché longtemps dominé par l’importation. 300 femmes mobilisées en coopératives, des gammes certifiées bio, une présence à l’international : Odiss mise sur le savoir-faire local et l’autonomisa Journaliste : Sonia KOCTY

Les start-up africaines préparent l’après-aide au développement

Cette année, le recul de l’aide américaine pèse sur l’environnement du financement des start-up africaines, une préoccupation qui ne les a pas détournées du salon VivaTech 2025, où étaient présents plusieurs pavillons nationaux du continent.

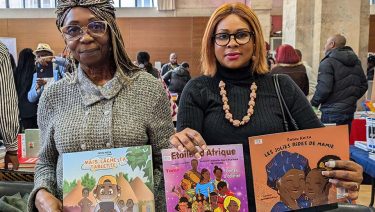

La littérature jeunesse africaine relie les enfants à leurs racines

Autrefois importés depuis l’Europe, les livres jeunesse intéressent de plus en plus les maisons d’édition africaines, qui ont à cœur de proposer des histoires ancrées dans la réalité des enfants. Mais malgré cet essor, les difficultés persistent.

Entretien avec Trésor Ebamu Fankana, analyste politique

En République Démocratique du Congo, la transplantation d’organes reste largement non encadrée et très peu pratiquée. L’analyste politique et expert de la lutte contre la traite des personnes Trésor Ebamu Fankana appelle à un débat public et à une réforme juridique pour encadrer le don, le prélèvement et la transplantation d’organes. Dans cet entretien, il revient sur son livre Il faut qu’on en parle et alerte sur les risques liés à l’absence de cadre légal dans un contexte marqué par l’insécurité, la pauvreté et des vides juridiques. Journaliste : Alexandra Vépierre