En Afrique, la danse contemporaine se développe pas à pas

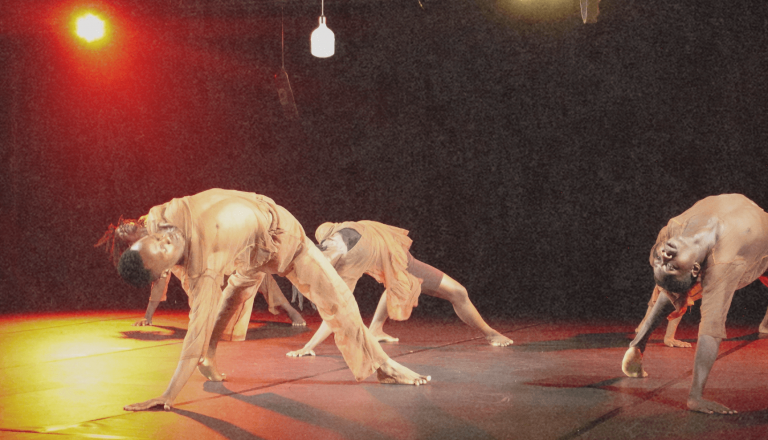

Le spectacle « Ditoro », chorégraphié par le Sud-Africain Thamsanqa Majela et dansé par les élèves de l’école Muda Africa, explore la thématique des rêves. Crédit : Alexandra Vépierre

Si le continent africain compte de grands danseurs et chorégraphes de notoriété internationale, ce n’est que doucement et de manière disparate selon les pays que la danse contemporaine se professionnalise.

« La danse contemporaine est un langage du cœur. C’est une danse qui fait vivre les émotions enfouies grâce aux corps et aux mouvements ; c’est une danse libre qui raconte les humains d’aujourd’hui », s’enthousiasme Wesley Ruzibiza, codirecteur artistique de l’École des Sables. Inaugurée en 2004 à Toubab Dialaw au Sénégal, cette école de danse contemporaine fait figure d’institution et d’inspiration pour toutes celles du continent. Aujourd’hui, rares sont les danseurs et chorégraphes africains à ne pas avoir suivi de cours dans cet établissement.

C’est dès 1977 au Sénégal que Mudra Afrique, la première école de danse contemporaine panafricaine, a ouvert ses portes, initiée par Léopold Sédar Senghor et le danseur Maurice Béjart. S’il était convenu que tous les pays africains contribuent à son financement, le Sénégal s’est vite retrouvé seul et l’école a dû fermer 5 ans plus tard. Mais sa directrice, la danseuse Germaine Acogny, n’a pas abandonné le projet. Elle a alors cofondé l’École des Sables pour former des danseurs africains à la profession.

Si les cours y sont variés, l’école est connue pour son enseignement de la Technique Germaine Acogny. « On s’est rendu compte que l’Afrique n’a jamais été considérée comme créatrice d’une danse originale en soi. Les danses traditionnelles sont vues comme des danses “primitives” et peu estimées », s’indigne le chorégraphe rwandais Wesley Ruzibiza. Germaine Acogny a ainsi codifié différentes danses d’Afrique de l’Ouest et a créé une méthode notamment basée sur la colonne vertébrale, mobilisée par des ondulations et des contractions.

« Pour nous, la danse contemporaine est une ouverture à toutes les danses, avec l’écriture d’un langage qui nous est propre, inscrit dans nos danses patrimoniales et notre connaissance du corps africain », ajoute Wesley Ruzibiza. Formé principalement en Belgique, le danseur et chorégraphe sud-africain Thamsanqa Majela confirme : « De par ma formation, j’avais une vision très cérébrale de la danse. Quand je suis revenu dans mon pays, j’ai eu envie de retourner vers mes racines. J’ai compris que les danses traditionnelles étaient aussi très techniques et j’essaie de les inclure dans mon travail. »

Un secteur à construire

Malgré sa renommée, l’École des Sables est en grande difficulté financière et a dû rendre ses formations payantes, contrairement à l’objectif initial. Dans toute l’Afrique, le secteur pâtit d’un manque d’implication des États, ce qui complique la formation des danseurs, la création puis la diffusion des spectacles. Par ailleurs, souvent perçue comme un divertissement, la danse a du mal à s’implanter comme une activité professionnelle.

En Afrique du Sud, Thamsanqa Majela reconnaît qu’il y a de nombreuses écoles, mais bien souvent « communautaires et peu reconnues. Les danseurs apprennent entre eux ». Si la danse contemporaine est assez présente en Afrique de l’Ouest, Wesley Ruzibiza regrette le manque de représentation de son art en Afrique de l’Est. Au Rwanda, son pays d’origine, il a cofondé L’Espace, un organisme de promotion de la culture, afin de trouver des lieux où jouer les spectacles. Il a aussi créé son festival, East African Night of Tolerance (EANT), pour mettre en avant les danseurs contemporains d’Afrique de l’Est.

Du côté de la Tanzanie, l’école Muda Africa est la seule école professionnalisante d’Afrique de l’Est. Depuis sa création en 2013, les fondateurs essaient de bâtir une audience. « Tous les ans, nos élèves se produisent dans des écoles, des zones rurales ou des entreprises pour les spectacles de fin d’année », explique Rachel Kessi, cofondatrice de Muda Africa. L’école organise également des spectacles à tarifs dégressifs pour toucher le maximum de monde et elle a vu l’intérêt grandir. Désormais, 70 % de Tanzaniens assistent à ces spectacles, tandis qu’ils n’étaient que 10 % lors de la création de ce festival de danse en 2007. Mais du côté des danseurs, la situation reste complexe. « La majorité de nos anciens élèves travaillent aujourd’hui dans la danse, mais la plupart doivent avoir une autre activité économique en parallèle », regrette la cofondatrice de l’école, qui met en avant le manque d’implication de l’État.

Néanmoins, du côté de la Tanzanie et du Sénégal, Rachel Kessi et Wesley Ruzibiza notent un intérêt grandissant à l’international pour la danse contemporaine africaine. Des danseurs du monde entier se rendent dans les écoles africaines pour apprendre de nouvelles techniques et faire naître de nouvelles collaborations artistiques. Comme un pas chassé entre les danses du monde.

À voir aussi

Cosmétique beurre de karité made in Burkina

À Ouagadougou, le laboratoire Odiss Cosmétiques redonne vie aux peaux abîmées grâce à des ingrédients naturels 100 % locaux : beurre de karité, huile de neem, huile de baobab… Fondée par Denise Odette Konseiga, ancienne auxiliaire en pharmacie, cette entreprise made in Burkina s’impose comme une référence de la cosmétique réparatrice et responsable, dans un marché longtemps dominé par l’importation. 300 femmes mobilisées en coopératives, des gammes certifiées bio, une présence à l’international : Odiss mise sur le savoir-faire local et l’autonomisa Journaliste : Sonia KOCTY

Les start-up africaines préparent l’après-aide au développement

Cette année, le recul de l’aide américaine pèse sur l’environnement du financement des start-up africaines, une préoccupation qui ne les a pas détournées du salon VivaTech 2025, où étaient présents plusieurs pavillons nationaux du continent.

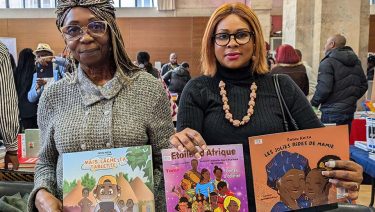

La littérature jeunesse africaine relie les enfants à leurs racines

Autrefois importés depuis l’Europe, les livres jeunesse intéressent de plus en plus les maisons d’édition africaines, qui ont à cœur de proposer des histoires ancrées dans la réalité des enfants. Mais malgré cet essor, les difficultés persistent.

Entretien avec Trésor Ebamu Fankana, analyste politique

En République Démocratique du Congo, la transplantation d’organes reste largement non encadrée et très peu pratiquée. L’analyste politique et expert de la lutte contre la traite des personnes Trésor Ebamu Fankana appelle à un débat public et à une réforme juridique pour encadrer le don, le prélèvement et la transplantation d’organes. Dans cet entretien, il revient sur son livre Il faut qu’on en parle et alerte sur les risques liés à l’absence de cadre légal dans un contexte marqué par l’insécurité, la pauvreté et des vides juridiques. Journaliste : Alexandra Vépierre